Tournant

majeur dans l’Histoire de l’humanité: la Déclaration universelle

des droits de l’homme a été votée par l’Assemblée

générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 au

Palais de Chaillot à Paris. 48 des 58 pays membres de l’ONU adoptaient

alors les 30 articles de cette Déclaration (traduite en 250 langues),

résultat d’un travail laborieux engagé depuis Lake Success

près de New York , du 27 janvier au 10 février 1947. Et c’est

avec fierté et émotion que l’un de ses auteurs, Eleanor Roosevelt

annonçait “une nouvelle table de la loi pour tous les hommes du

monde”.

“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité

et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent

agir dans un esprit de fraternité”, annonçait l’article premier

de cette Déclaration. “Chacun peut se prévaloir de tous les

droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente

Déclaration, sans distinction aucune, notamment, de race, de couleur,

de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre

opinion d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de

toute autre situation”, précisait l’article 2.

L’article 18 reconnaissait à “toute personne humaine (le) droit

à la liberté de pensée, de conscience et de religion”

et l’article 19, le “droit à la liberté d’opinion et d’expression”

étant entendu que “nul ne peut être arbitrairement arrêté,

détenu ou exilé” (article 9) et que “nul ne sera soumis à

la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants” (article 5).

|

Photo d’archives datant du 10 décembre 1948, représentant le vote au Palais de Chaillot par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme. |

Une vue extérieure du Palais de Chaillot, le 10 décembre 1948. |

|

|

|

DES PRINCIPES BAFOUÉS MAIS QUI

FONT AUTORITÉ

Toutes sortes de guerres sont passées depuis cette date. D’autres

sont en cours. Des génocides ont endeuillé l’humanité.

Et l’homme continue à tuer, torturer, emprisonner, persécuter

l’homme. Dans son discours à l’Unesco inaugurant les cérémonies

commémoratives qui ont revêtu en France un éclat exceptionnel,

le président Jacques Chirac a reconnu que “les principes proclamés

par la Déclaration universelle des droits de l’homme sont encore

bafoués. On torture dans un Etat sur deux. La liberté d’expression

est violée. Des minorités sont persécutées”.

Mais, a-t-il ajouté, des progrès sont enregistrés

envers “les devoirs de mémoire et de réparation des victimes”

que permettra la création de la Cour criminelle internationale (décidée

en juillet dernier à Rome). Et l’on pourra aspirer à “un

nouvel ordre juridique mondial où personne, pas même les chefs

d’Etat, ne sera à l’abri de poursuites en cas de crimes contre l’humanité.”

Cependant, plutôt que de condamner, il faut tenir compte de la “diversité

des cultures”, a ajouté le chef de l’Etat français. “Nous

ne réussirons ni par la contrainte, ni en nous érigeant en

donneurs de leçons. La condamnation est nécessaire. Mais

c’est aussi par le dialogue, fut-il critique, la coopération et

l’assistance technique que nous progresserons.”

|

|

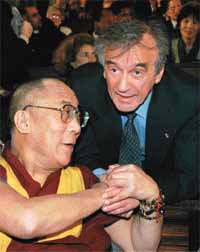

Le prix Nobel Elie Wiesel saluant un autre prix |

|

UN MILLIER DE PERSONNALITÉS RÉUNIES

À PARIS

C’est un concerto pour deux violons de Bach exécuté sous

la direction de Yehudi Menuhin, qui a donné le coup d’envoi des

cérémonies commémoratives de ce cinquantenaire auquel

ont été conviées un millier de personnalités,

venues du monde entier permettant à la France de renouer avec ses

traditions d’hospitalité et de grandeur, en association avec les

pouvoirs publics et les nombreuses organisations non gouvernementales.

Lionel Jospin qui a voulu accorder à l’événement une

dimension exceptionnelle, avait confié à Robert Badinter

une mission interministérielle pour l’organisation des manifestations

du cinquantenaire. Parallèlement aux travaux de cette mission, les

ONG réunissant Amnesty International, la Fédération

internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), France-Libertés

et ATD-Quart Monde, se lançaient dans une série de travaux

en vue des états généraux convoqués pour les

8 et 9 décembre au Palais de Chaillot.

Tous les palais de la République ont ouvert leurs portes pour accueillir

les différentes manifestations. L’un des temps forts est le déjeuner

offert par le président de la République à l’Elysée

en l’honneur d’une dizaine de prix Nobel pour la paix dont le Dalaï

Lama, chef spirituel des Tibétains, en exil depuis 1951. Dans un

premier temps, l’invitation, à titre privé de ce dernier,

avait suscité une vive polémique.

L’événement majeur des célébrations était

sans contexte celui du 10 décembre, date anniversaire de la naissance

de la Déclaration ayant permis au millier d’invités réunis

au Palais de Chaillot d’acclamer, en liaison satellite, le vote par l’Assemblée

générale des Nations Unies réunie au Palais de verre

à New York, d’un texte, résultat de 13 ans de négociations,

“engageant les Etats à respecter le combat que mènent les

militants des droits de l’homme”. En même temps, était rendu

hommage à Eleanor Roosevelt et René Cassin pour leur participation

efficace à l’élaboration de la Déclaration (à

laquelle avait si activement collaboré le Libanais Charles Malek).

Autre sujet de fierté, l’adoption auparavant par la 53ème

Assemblée générale des Nations Unies de la “déclaration

sur le génome humain et les droits de l’homme”, fruit des travaux

du comité international de bioéthique présidé

par Noëlle Lenoir et qui proclame: “Chaque individu a droit au respect

de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques

génétiques.”

Il restera enfin, par-delà la fête, le sentiment que le monde,

en dépit de ses errances, est voué au respect de l’homme,

valeur centrale de l’univers.

|

Contrôle de l'application des droits

de l'Homme |

|

LES PAYS QUI ONT VOTÉ LA DÉCLARATION

UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 10 DÉCEMBRE 1948

48 pays ont voté la Déclaration universelle des droits de

l’homme: Afghanistan, Argentine, Australie, Belgique, Birmanie, Bolivie,

Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark,

République Dominicaine, Equateur, Egypte, Salvador, Ethiopie, France,

Grèce, Guatemala, Haïti, Islande, Inde, Irak, Iran, Liban,

Liberia, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua,

Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines,

Siam, Suède, Syrie, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique,

Uruguay, Venezuela.

Huit pays se sont abstenus: la Biélorussie, la Tchécoslovaquie,

la Pologne, l’Arabie séoudite, l’Ukraine, l’Union sud-africaine,

l’URSS et la Yougoslavie.

LES AUTEURS DU TEXTE

Parmi ceux qui ont participé à la rédaction du texte:

Eleanor Roosevelt (Etats-Unis), René Cassin (France), Peng-chun

Chang (Chine), Charles Malek (Liban), Fernand Dehousse (Belgique), Hernan

Santa Cruz (Chili), John P. Humphrey (Canada), Henri Laugier (France) et

Emile Giraud (France).