sur la liste des monuments protégés

Le Sérail historique de Baabda qui se dresse imposant sur une colline face à Beyrouth est le témoin de multiples événements du Liban des XIXème et XXème siècles. Initialement palais Chéhab, il est devenu siège de la Moutassarifiyah du Petit-Liban autonome; puis, siège du Mohafazat du Mont-Liban. Va-t-il en ce troisième millénaire connaître un nouveau destin? L’Association libanaise pour le développement local (ALDL) fondée et présidée par Marie-Claude Hélou Saadé, a décidé d’œuvrer sans relâche pour sa réhabilitation, sa restauration selon les normes et, dans un second temps, en faire un centre de rayonnement culturel, avec l’accord des autorités légales et des habitants de Baabda. Pour l’heure, grâce à l’action infatigable de l’ALDL une première manche de la bataille est gagnée: le Sérail a été inscrit à l’inventaire général des monuments historiques du Liban.

|

Conférence de presse des membres de l’ALDL dans la cour du Sérail. G.-D.: Sabah Fournier, le général Amine Nassereddine, Marie-Claude Hélou Saadé, Amine Mallat (ingénieur de la municipalité), Nicole Daccache, Nelly Hélou. Conférence de presse des membres de l’ALDL dans la cour du Sérail. G.-D.: Sabah Fournier, le général Amine Nassereddine, Marie-Claude Hélou Saadé, Amine Mallat (ingénieur de la municipalité), Nicole Daccache, Nelly Hélou. |

Dans les années 70 en se rendant à Baabda, on pouvait admi-rer le soir les façades illuminées de ce beau Sérail. Le club sportif de Baabda organisait, chaque été dans sa vaste cour extérieure, des représentations folkloriques et a repris cette tradition avec le retour au calme. Mais les années de guerre ne l’ont pas hélas! épargné et le Sérail a été à maintes reprises touché par des obus de gros calibres et leur impact a été tout simplement rafistolé. Au fil de ces 40 dernières années, on a même permis l’édification tout autour, d’immeubles qui le cachent, alors qu’on aurait dû dégager tous les alentours.

Ce Sérail est témoin d’une tranche importante de la vie du Liban. Il a accueilli les premiers Conseils d’administration du Liban indépendant depuis 1920, supervisé les élections législatives du Mohafazat, dont certaines furent très houleuses, (1947), etc… Ses archives sont précieuses pour un éclairage de l’Histoire du pays. En 1982, lors de l’opération israélienne au Liban “paix pour la Galilée”, Ariel Sharon y a fait une brève apparition et les blindés israéliens sont restés dans sa cour extérieure durant 48 heures.

|

|

|

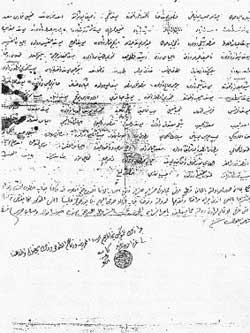

| Documents originaux portant les signatures des familles de Baabda conservés par M. Farès Mallat. | ||

Aujourd’hui, le Sérail abrite le siège du Mohafazat du Mont-Liban, ainsi que plusieurs bureaux administratifs. Il a besoin d’une vaste restauration selon les normes architecturales. Classé monument historique, il serait intéressant de le transformer en centre culturel.

A côté de l’Histoire officielle racontée dans les manuels il y a, aussi, la petite histoire, celle que l’on se transmet d’une génération à l’autre et qui fait partie de notre patrimoine socio-culturel. Tel est le cas du fameux Sérail de Baabda qui cache entre ses murs de belles histoires que m’avaient confiées feu mon père et mon oncle, Louis et Georges Hélou.

A l’origine, le Sérail était un beau palais appartenant à l’émir Haïdar Chéhab, construit vers 1775 sur une des collines de Baabda face à Beyrouth. L’avènement de la Moutassarifiyah va changer son destin. En 1861, Daoud Pacha est nommé premier Moutassaref du Petit-Liban autonome. Il réunit son gouvernement au quartier de Sibney (limitrophe de Baabda) dans la maison de l’émir Assaad Iadan Chéhab; puis, au palais de Beiteddine. Son successeur, Franco Pacha (1868), est attiré par le palais de l’émir Haïdar. Il le loue et en fait le siège de son gouvernement. Avec l’avènement de Rustom Pacha en 1872, les choses se compliquent. Ce dernier connu pour son anti-cléricalisme, parvint avec l’aide de M. Tricau, consul de France au Liban, à obtenir l’exil de l’évêque Boutros Boustany à Jérusalem.

Ceci provoque l’indignation des Libanais, notamment des habitants de Baabda qui se réunissent en présence de leurs avocats et font une motion de protestation contre cette mesure. Furieux, Rustom Pacha transfère son gouvernement en dehors de la localité. Il se rend, dans un premier temps à Ghazir, mais vu l’éloignement de cette localité, il finit par choisir Hadeth, pour ne pas revenir à Baabda. La ville est touchée sur le plan socio-économique et les habitants décident de tout faire pour ramener le siège du gouvernement chez eux. Pour le faire, il fallait attendre la fin du mandat de Rustom Pacha qui s’achevait en 1882. Ils envisagent, alors, d’acheter le palais de l’émir Haïdar mis en vente par ses héritiers, pour l’offrir au nouveau Moutassaref. Mais où trouver l’argent, (sachant que le palais revenait à la coquette somme de 1.000 livres turques) et comment établir le contrat d’achat.

Ils forment, alors, une commission de 12 personnes groupant les différentes familles de Baabda. Salim Elias Hélou (grand-père de feu le ministre Pierre Hélou et oncle de feu le président Charles Hélou), riche commerçant de Beyrouth, avance la somme remboursable sur 20 ans, avec intérêt, à condition que les membres de la commission soient solidaires entre eux. Ce qui fut fait.

Pour rembourser la somme voulue, la commission décide d’imposer un impôt progressif sur le revenu (30 ans avant la Grande-Bretagne, l’Amérique et la France). Une somme à payer est fixée par superficie cultivable. Sur les loyers, les maisons et les boutiques, elle s’élevait à 5%. Chaque homme âgé entre 20 et 60 ans, inscrit sur les registres de Baabda, devait payer tant de piastres. Ceux qui n’avaient pas les moyens de le faire offraient leur travail. Ce qui est remarquable, c’est que cet engagement fut parfaitement respecté par les habitants de Baabda durant les 20 années mentionnées dans le contrat et l’argent fut remboursé. (Tous les dossiers relatifs à cette procédure sont précieusement conservés par M. Farès Mallat, arrière petit-fils de Antoun Aouad, l’un des principaux initiateurs de ce projet).

Lorsque Wassa Pacha succède à Rustom Pacha en 1883, le contrôleur turc des finances, Hochmat Effendi, lui propose à l’instigation du comité de Baabda, de faire un appel d’offre aux Libanais pour un siège administratif de la Moutassarifiyah. A peine l’appel est-il lancé, que le comité se présente auprès du Moutassaref pour lui offrir le palais de l’émir Haïdar. Il accepte l’offre, d’autant plus que le palais lui plaisait et ne tarde pas à s’y installer. Solidaires, les fils de Baabda avaient gagné. Depuis ce jour, le palais de l’émir est devenu le Sérail et Baabda la capitale du Petit-Liban autonome jusqu’en 1918.

Plusieurs aménagements ont été introduits au palais. Wassa Pacha a fait l’aile-ouest, son successeur Naoum Pacha aménagea la partie-est et le salon, Mouzaffar Pacha fit la grande porte.

L’action remarquable de l’Aldl

A partir du moment où l’ALDL a inscrit la question de la rénovation et de la réhabilitation du Sérail historique de Baabda sur son agenda, elle a réussi en un temps record à mobiliser les habitants de la ville et les autorités administratives pour redonner à ce Sérail tout son prestige avec pour objectifs prioritaires: l’inscrire sur le registre du patrimoine national, le restaurer dans les normes et en faire un centre de rayonnement culturel.

Pour bien mener son travail, l’Association s’est réunie en premier lieu (10 septembre 2007) avec l’administrateur p.i. du Mont-Liban, Antoine Sleimane qui a accueilli le projet avec grand intérêt. Une rencontre avec le ministre de la Culture, Tarek Mitri (12 septembre) a suivi. L’association lui a demandé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la rénovation, de toute urgence, du Sérail. Le ministre a répondu très favorablement à cette requête et donné ses instructions à la Direction générale des Antiquités (DGA), en vue d’effectuer une première expertise des travaux de rénovation à entreprendre.

Le 19 octobre, une réunion s’est tenue avec le directeur général des Antiquités Frédéric Husseini, qui a indiqué qu’il fallait en prio-rité procéder à un état des lieux, sachant qu’aucune mesure de protection n’avait été engagée par le passé pour préserver ce prestigieux monument, une carence qui avait laissé la voie grande ouverte à des restaurations désordonnées qui y ont causé des dommages substantiels. Le 26 octobre, l’ALDL a tenu sa première conférence de presse en vue de lancer le projet et d’informer l’opinion publique des démarches et contacts déjà entrepris et ceux qui allaient suivre, en vue d’obtenir la mise de ce bâtiment sur la liste des monuments protégés. Un comité de suivi constitué d’un représentant du mohafez du Mont-Liban, d’un représentant de la municipalité de Baabda, de représentants des familles et les moukhtars, est formé suite à une autre rencontre avec les habitants de la localité.

La présidente de l’ALDL, Marie-Claude Hélou Saadé a poursuivi, inlassablement, ses contacts et démarches afin de rassembler tous les documents nécessaires dont, en premier lieu, les cartes et plans du Sérail qu’elle finit par retrouver au ministère des Travaux publics. Le directeur des Antiquités décide, alors, d’ouvrir “le dossier d’introduction du Sérail sur la liste des monuments protégés”.

Une autre réunion a lieu avec M. Nabil Jisr, président du CDR, afin d’étudier les conditions de restauration du Serail. En date du 1er avril, l’Association est notifiée de la signature du ministre Mitri de “l’arrêté nÞ18 portant sur l’Inscription du Sérail de Baabda à l’inventaire général des monuments historiques du Liban”. L’arrêté paru dans le journal officiel numéro 15 du 10-4-2008, stipule ce qui suit: “Vu l’importance de ce Sérail situé sur le bien-fonds 98 de la région foncière de Baabda du point de vue historique et architectural, le bien-fonds 98 caza de Baabda Mohafazat du Mont-Liban est introduit sur l’inventaire général des monuments historiques”.

Les démarches ont porté leurs fruits. Le chemin est encore long, mais l’ALDL ira jusqu’au bout de son entreprise.

“Au-delà de la rénovation architecturale du Sérail, la suggestion de l’Association, relève Marie-Claude Hélou Saadé, serait de rendre à cet édifice prestigieux la dimension historique qu’il mérite en le transformant, dans un avenir proche, en Centre national d’art et de culture pluridisciplinaire. Une idée séduisante que nous soumettons aux habitants de Baabda et aux autorités publiques pour la réaliser avec leur bénédiction”.